悪魔の歌って知ってますか〜?

話は飛びますが、天使とか悪魔とかよく考えると中途半端な存在だな?って思ったことはありませんか〜?

キリスト教、イスラム教

そのどちらもユダヤ教から派生した宗教というのは、宗教に興味がなくても聞いたことはあると思います〜

実際宗教なんて興味のない私でも知っているくらいです〜

派生した宗教ってのは事実なんでしょうけど、どちらかというとユダヤ教と横並び

私としてはそういった印象を受けます〜

ユダヤ、キリスト、イスラム

どの宗教も信仰している神は唯一神ヤハウェ

ヤハウェの器としてその言葉を人々に伝えたとされる人物がキリスト、ムハンマド、

実はテンプル騎士団が崇拝していた悪魔バフォメットとイスラム教の開祖ムハンマドは同一人物だと最近の研究でわかっているとのことです〜(意外だねっ)

ルネームはムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ・イブン=アブドゥルムッタリブ(محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب Muḥammad ibn `Abd Allāh ibn `Abd al-Muṭṭalib)であり、「アブドゥルムッタリブの息子アブドゥッラーフの息子ムハンマド」の意味。ムハンマド (محمد , Muḥammad)の意味は、アラビア語で「賞賛する」「称えられる」を意味する ḥ-m-d(ḥamada/ḥamida)の動詞第2形の受動分詞を語源とし、「称賛を受けた人」「称賛に値する人、誉め讃えられるべき人」。

ギリシア語資料では Μουαμεδ として表れる[17]。日本ではかつては西欧での表記(Mohammed, Mohamet, Mahomet など、ラテン語形 Machometus に由来)やトルコ語での表記(Mehmet, Muhammet)にしたがって、マホメットと呼ばれることが多かったが、近年では標準アラビア語(フスハー)の発音に近い「ムハンマド」に表記・発音がされる傾向がある。なお、カタカナにした場合は表記ゆれが多く、上記にあるマホメット以外にムハマッド、ムハマド、モハメット、モハメド、メフメット、メフメト[注釈 2]、メフメドなどとも呼ばれ、中東方面の著名人に多い名前でもあるため、区別のため「預言者ムハンマド」と呼ぶ場合がある。

バフォメット(英:Baphomet)は、元々はテンプル騎士団がこれを崇拝しているとして告発された神であり[3][4]、その後様々なオカルトや西洋神秘主義(英語版)の伝承に取り込まれるようになった[5]。「バフォメット」の名前は、1307年におけるテンプル騎士団に対する異端審問の裁判記録に登場している[6][7]。英国でこの言葉が初めて一般的に使用されるようになったのは、19世紀にテンプル騎士団に対する弾圧の背景に関して様々な論争や憶測が為されていた時期であった[3][6]。バフォメットはオカルトや神秘主義においては均衡の象徴であり、神あるいは悪魔とされることがあるが、一部のオカルト主義者らはその起源をグノーシス主義やテンプル騎士団と結び付けようと試みたこともある[5][3]。バフォメットのイメージは、1856年にエリファス・レヴィの描いた「メンデスのバフォメット」の絵による影響が強いが[8]、レヴィはこれを人と獣、男と女、善と悪などという二元対立の均衡の象徴として描いており[1][2]、レヴィの意図は完全な社会秩序の目標をバフォメットの姿に表象させることにあった[2]。

第1回十字軍の記録者であったアギレールのレイモン(英語版)は、トルバドゥールらは Bafomet という言葉をムハンマドを指すものとして、Bafumaria という言葉をモスクを指すものとしてそれぞれ使用していたと報告している[11]。その後 Bafometz の名前は1195年ごろの吟遊詩人ガヴォダンによるプロヴァンス語詩『Senhors, per los nostres peccatz』に登場している[12]。第7回十字軍の敗北を嘆くAustorc d’Aorlhacによる1250年ごろのプロバンス語詩では、再びムハンマドを指すものとして Bafomet の言葉が使用されている[13]。また、De Bafomet は、ラモン・リュイの最古の著作として知られる『Libre de la doctrina pueril』のオック語訳版の現存する4章のうちの1つの章題になっている[14]。

バフォメットは中世欧州のテンプル騎士団によって神として崇拝されていたと伝えられている[3]。1307年10月、フランス王フィリップ4世はフランス国内のテンプル騎士団員を逮捕したうえで、拷問を施して自白を強要した[6][7]。同年のテンプル騎士団に対する異端審問の裁判記録には、バフォメットの名前が登場している[7][15]。テンプル騎士団に対しては、異端、同性愛、十字架への放尿や吐唾、ソドミー行為などの100以上の容疑がかけられていたが[3]、これらはカタリ派やその他のフィリップへの敵対者にかけられていたそれと同様であったため、ほとんどは疑わしいものであった[16]。またフィリップはかつて教皇ボニファティウス8世を捕らえ、同様の容疑で訴追したこともあった(アナーニ事件)。一方これらについてマルコム・バーバー(英語版)は「(歴史家が)これほどの巨大な事件が完全に捏造に基づいていると受け入れるのは難しい」と見解を示している[17]。ショーン・マーティンは「シノンの羊皮紙(英語版)の示唆するところによれば、実際にテンプル騎士団は十字架に唾をかけるなどの行為をしていた」と述べており、これらの行為は十字軍戦士がイスラム教徒に捕えられた際に受けるであろう屈辱や拷問をシミュレートすることを目的としていて、そこではいかに「感情ではなく理性で」背教行為を犯すかが教えられたのだとしている[18]。それと同様に、マイケル・ハーグはテンプル騎士団の入会の儀(英語版)の中に、確かにバフォメットへの疑似崇拝行為が含まれていたことを示唆している[19]。

教会の異端審問所が発行した告発状(acte d’accusation)には、次のように記されている。「……どの地域にも彼らは偶像、つまり一つの頭に三つあるいは一つの顔を持つ偶像を有しており、時にそれには人の頭蓋骨が使われていた。……彼らの集会、特に重要な部分においては、彼らはこの偶像を神・救世主として崇拝し、この頭が自分たちを救い、騎士団に富を与え、木々に花を咲かせ、地に植物を芽生えさせるものだとしていた。」

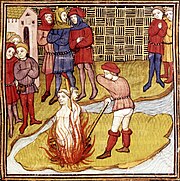

火刑に処される2人のテンプル騎士団員。15世紀フランスの写本より。 バフォメットの名前は、信憑性の計り知れない自白の中にいくつか登場する[3]。ピーター・パートナーは1987年の著書『The Knights Templar and their Myth』にて「テンプル騎士団の裁判における主な罪状のうちの一つは、バフォメット(=マホメット)として知られる異教の偶像の頭を崇拝したとされることであった。」と述べている[20]。崇拝対象に対する言及の内容は自白ごとに変化しており、ある者は何も知らなかったとした傍ら、拷問を受けた者の自白の内には、それは生首であったり、猫であったり、あるいは3つの顔を持つ頭であったりというような内容が含まれていたこともあった[21]。テンプル騎士団は聖遺物箱(英語版)の中にいくつかの銀で鍍金された頭を所有しており[22]、capud lviiimと記されたもの[23]、聖エウフェミアと記されたもの[24]、そして騎士団の創始者であるユーグ・ド・パイアン(英語版)の実物の頭蓋とされるものがあった[25]。バフォメットという名の偶像に対する言及は、テンプル騎士団に対する審問特有のものであった[26][27]。『テンプル騎士団百科事典』の著者であるカレン・ロールズは「テンプル騎士団憲章にも他の中世のテンプル騎士団に関する文書にも(バフォメットに関する)具体的な証拠が出て来ないこと」は重要であると主張する[28]。

プロバンスの騎士ガゼラン・ド・モンプサンは、上官がバフォメットの形に作られた偶像を見せてくれた、と語った。また、レイモン・ルベイという者は、それはバフォメットの姿が描かれた木製の頭部であった、と説明したうえで、「彼はその足に接吻したり、『Yalla』と叫んだりしてそれを崇拝していた」とした。彼が言うにはこれは「verbum Saracenorum」つまりアラビア語から採られているという。フィレンツェの或るテンプル騎士団員は、ある団員が別の団員に偶像を見せながら「この頭を崇拝せよ。これはお前の神であり、お前のマホメットである。」と言った、と言明した。

—トーマス・ライト(英語版), The Worship of the Generative Powers (1865), page 138.[29]

ユダヤ教で信仰されていた神が受肉のために選んだ二人の預言者、いや神の器の出現によって派生した2つの宗教

キリスト教とイスラム教

そう”神の器”すなわち”聖杯”

聖杯伝説(せいはいでんせつ)は、一般には騎士道文学での聖杯(en:Holy Grail)を追い求める物語全般をいう。大半が12・13世紀の中世西ヨーロッパにおいて書かれた[1]。騎士の武勲や恋愛を含み、現在でもヒロイック・ファンタジーの要素として文学や絵画の表現に好んで取り上げられている。内容からキリスト教的背景をもつとされるが、キリスト教の教義の一部とされたことは一度もなく、したがってギリシャ・東ヨーロッパなど正教会が優勢な地域では本項で扱う聖杯伝説は存在しない。

なお、ここで取り上げられる聖杯とは、儀式である聖餐で使う杯(カリス、羅:Calix、英:en:Chalice)とは異なる(後述)。

概要

伝説のもっとも基本的な形は、次のような形である。漁夫王(または聖杯王)が病み、主人公である聖杯の騎士が聖杯に正しい問いをすることで回復することができるのだが、失敗し、騎士は聖杯探求の使命を与えられるというものである。騎士は数々の試練を乗り越え、聖杯を発見し、漁夫王は癒され国土は再び祝福される。伝説中で聖杯(仏:Graal; 英:Holy Grail; 独:Gral)は、最後の晩餐のとき用いられた杯、または十字架上のイエスの血を受けたものであり、聖遺物のひとつとされる[2]。発見に成功する騎士にはガウェイン、ガラハッド、あるいはパーシヴァル(ペルスヴァル;パルチヴァール、パルツィファル、パルジファル)など諸説がある[3]。いくつかの伝説では、漁夫王と主人公は祖父と孫などの血縁関係にあり、また聖杯を最後に見つける場所は聖杯城とも呼ばれる。

聖杯伝説は他の伝説と結びついて複雑な発達をする。アーサー王物語においては、ときに危難の席と結びつく。もっとも複雑な形はトマス・マロリーの『アーサー王の死』において見出される。ここではランスロット伝説と聖杯伝説が融合しており、パーシヴァルは登場こそするものの、その役割は小さくなっている。聖杯の騎士は、聖杯城の王の娘エレインと騎士ランスロットの息子であるガラハッドであるが、アーサー王の円卓の騎士すべてが探索に向かう。そのうちガラハッドを含む3人が聖杯城で聖杯を見ることができる。ほかは探索の過程で脱落し、あるいは挫折して去る。ランスロットは聖杯城に到ることが許されるものの、グィネヴィアとの不義の愛が原因で、聖杯を見ようとした瞬間に倒された。ガラハッドは聖杯を奉じて聖地に至りそこで天に召される。

聖遺物には病気治癒などの奇跡をもたらすという信仰がある。伝説中の聖杯は、さらに通過すると音楽が鳴り美味な食事をもたらすなどといわれる。これをアーサー王伝説に含まれるケルト神話の色濃い影響のひとつを見る説がある。すなわち魔法の大鍋等の魔法の器の影響が聖杯へと収束されたとも考えるのである。

西ヨーロッパでは聖杯伝説の人気は高く、古来から様々な物語に用いられてきた。ヴァーグナーの『パルジファル』、それに触発されて書かれたジュリアン・グラックの『アルゴールの城にて』と『漁夫王』、エリオットの『荒地』、近年では、映画の『インディ・ジョーンズ』や『ダ・ヴィンチ・コード』等で取り上げられている。また、いわゆる陰謀論の中では、ヒトラーや歴史上の様々な人物が聖杯を探して争ったとされる。また、そもそも杯ではないという説もある。

1982年にヘンリー・リンカーンらにより英国で出版されたノンフィクションHoly Blood, Holy Grail(邦題『レンヌ=ル=シャトーの謎─イエスの血脈と聖杯伝説』)で、 聖杯をイエスの血脈と関連付ける考えを示した。これは、ダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』にも借用されている。 なお、日本語では同じ「聖杯」と訳しているが、最後の晩餐に使われたとされる杯(カリス)と、聖杯伝説に登場するグレイルまたはグラールは、欧米語では別の語が当てられている。「聖杯」の項参照のこと。

聖杯の行方に関する数々の説

バロック時代のフランスの画家ニコラ・プッサンの代表作『アルカディアの牧人たち』では、墓石にラテン語で”Et In Arcadia Ego”(我はアルカディアにもある)と書かれているのを牧人たちが覗き込んで想いにふける様子を描いている。“Et In Arcadia Ego”(我はアルカディアにもある)は、並び替えると”I Tego Arcana Dei”(立ち去れ!私は神の秘密を隠した!)となるとして、リンカーンらは、これをイエス・キリストの血脈に関する秘密と解釈した。 リチャード・アンドルーズとポール・シェレンバーガーは多くの単語がレンヌ=ル=シャトー地域の目印になっていて、彼らはその目印の場所を特定することができたと述べた。例えば”LA CROIX”はアレ・レ・バン北部で交差する鉄道である。これらの場所を羊皮紙文書の通りに訪ねると、正方形を横切る形になる。これを受け、問題の絵はイエスの墓の位置を示しているとして、南フランスの山中『Rennes-le-Chateau(レンヌ=ル=シャトー)』にその位置を推定した。 (→キリストの墓)

テンプル騎士団がスコットランドに逃れて100年後に、テンプル騎士団の子孫『ヘンリー・シンクレア』が大西洋を西に向かって謎の航海をしたという記録がある。サン・ベルナールの調査によるとテンプル騎士団は財産をカナダの東海岸(大西洋側)に位置するノバスコシアなどに隠したとされ、一部はアメリカにも渡ったともされている。また、『聖杯はヘラクレスの柱の向こうに眠っている』という記述もあり、カナダ説を裏付けているとされるが、『ヘラクレスの柱』の位置問題はアトランティスの研究過程でも問題となっている。

トレヴァ・レヴンズクロフトは1962年に20年の研究の末に、スコットランドのミドロシアン州ロズリンにある『ロズリン・チャペル』の螺旋柱の中にあると発表した。しかし柱という柱、建物内のすべてが金属探知機で調べられたが、結果は得られなかった。つまり、その情報は誤っていたか、『ロズリン・チャペル』に一時的に保管され、その後に『ロズリン・チャペル』以外の場所に移動された可能性もある。

イングランド、スタンフォードシアにあるリッチフィールド家の庭園にあった記念石碑にも、その鍵があるという。ニコラ・プッサンの『アルカディアの牧人たち』をもとにした鏡像である。また、この石碑には”D.O.V.O.S.V.A.V.V.M”と、刻まれている。イギリスのブレッチリー・パークの政府暗号学校の元解読班員であり、ナチス・ドイツが第二次世界大戦中に開発した暗号機『エニグマ』を破った男、オリヴァー・ローンが、2004年この暗号解読を試み、「Jesus (As Deity) Defy」(イエスの神性を受け入れない)という異端の立場を示したものと発表した。

そうつまり”聖杯伝説”って優生思想に基づいた、つまりどの人種が神の器なのかを示したものなんですね〜(クソキモです〜一神教のキモさが詰まっていますね〜)

そしてバフォメットの秘密を知ると、どの人種が神の器なのか?この問題が発生してきます〜

それを暗示しているものをテンプル騎士団がどこかに隠したとのことですが、全くわかりませんね〜つまり聖杯は盃の形をしたものではない。書物か何かかもしれないということです〜

話は少し脱線しますが、勾玉を2つにして三種の神器を組み合わせるとバフォメットの顔ができますね〜(余談です〜)

話を戻してユダヤ教の神についてまずは知っていきましょ〜(レッツご〜)

ユダヤ教(ユダヤきょう、ヘブライ語: יהדות[注 1])は、ユダヤ民族の民族宗教である一神教。ユダヤ民族は唯一神(ヤハウェ)を信仰し、アブラハムの子孫であるユダヤ人に伝えられたヘブライ語聖書を聖典として先祖代々受け継ぐ集団である。ヘブライ語聖書は、キリスト教で旧約聖書と呼んでいるもので、ユダヤ教ではタナハと呼ぶ。

概要

カールスルーエのシナゴーグ 『タナハ』 (ヘブライ語ラテン文字転記:tanakh)、『ミクラー』 (miqra’) と呼ばれる書を聖典とする。これはキリスト教の『旧約聖書』に当たる書物である。ただし、成立状況が異なるので、キリスト教とは書物の配列が異なる。イスラム教でも『モーセ五書』は『コーラン』に次いで重要視される。ユダヤ教では、この他にタルムードをはじめとしたラビ文献も重視する。

しかし、ユダヤ教は信仰、教義そのもの以上に、その前提としての行為・行動の実践と学究を重視し、キリスト教、特にルター主義とは違う[注 2]。タルムードとは複数のラビの意見が集約されたものであり、聖書の矛盾を解消するための説明もあれば、あまり洗練されていない教えもある。普遍的に通じる道徳的な教えもある一方で、儀式的で普遍的ではないものもある。例えば、アミーダー・アーレーヌー・ムーサーフなどを含んだシャハリート・ミンハー・マアリーブを行わないこと、シェマア・イスラーエールを唱えないこと、ミクラーを読まないこと、食事の前とトイレの後の手洗いと祈りを行わないこと、戸口のメズーザーに手を当てて祈りを行わないこと、カシュルートを実行しないこと、タルムード・トーラー、ベート・ミドラーシュ、イェシーバー、コーレールなどミクラーとラビ文献の研究を行わないこと、シャッバートを行わないこと、パーラーシャーを読まないことなどである。ユダヤ教において信仰とは善行という土台に基づくもので、信じるだけで救われるという講義をするラビはとても考えられない。そのため改宗にも時間がかかり、単なる入信とは大きく異なる[注 3]。

以下に挙げるのは儀式的な異教由来のものである

- 現代ラビユダヤ教徒の務め

- カシュルートを実行する

- シャッバートを実行する

- 地上の動物は全てシェヒーターを行う

- 家に入るごとに、メズーザーに手を当てて祈る

- ヘデルでの研究。

- タッカーノート

- イエメン・ユダヤ人のショーファール(角笛)

- リンモーニーム、香炉

- ネール・ターミード

- 改宗手続き(ユダヤ人の場合は生後8日以内)のベリート・ミーラー(割礼)で使用する道具一式

- 改宗手続きで使用するミクワー(ミクヴェ)

ユダヤ教では、以前の状態に関係なく、「地上の全ての民が[2]」聖なるものに近づくことができる、救いを得ることができる、と考える。ダビデやマナセなどは、神に対して罪を犯したが、悔い改めた。また神はアブラハムの子からイサクだけを、イサクの子からはヤコブだけを選んだ。

すなわち、出自や血縁よりも教徒としての行動が重要視されることも多い。非ユダヤ人も神の下僕となり、神との契約を守るならユダヤ教徒になることができるとされる[3]。反対にイスラエルの子孫であっても偶像崇拝などの罪を犯せば、サマリア人のように祝福から漏れてしまう。

ユダヤ教を信仰する者をユダヤ人と呼ぶため、初期のキリスト教徒はすべてユダヤ人だった。「ユダヤ人キリスト教徒」という呼称も成立する。これはイエスがモーセの預言したメシアであることによる。

このように、内面的な信仰を育むために行動・生活を重視し、また唯一の神は遍在(ヘブライ語ラテン文字転記:maqom)すると考える傾向(特にハシディズムに良く現れる概念)がある(キリスト教と共通する)ため、ユダヤ教の内部にはイスラム教的な意味での排他性は存在しない[要出典]。

ラビユダヤ教の7つの戒めとは、タルムードの記載によれば神がノアを通じて全人類に与えたものといわれる七つの戒めのことである。7つの戒めを守ろう道もユダヤ教並の神へ帰る道であるとされる。

ユダヤ戒律の一部は他の宗教もみられる。たとえばユダヤ仏教(英語版)、ユダヤ・ヒンドゥー教(英語版)などがある。

教義・信仰

ユダヤ教徒は聖書を学び常に神に近づくために努力する。タルムードやミドラーシュや偽典なども使われる。タルムードは2世紀頃からユダヤ人の間で幾たびも議論の末に改良を重ねられてきたラビの意見を編纂したもので、聖書を編纂する際に漏れた話などが載っている[4]。

メシア思想

メシア(救世主)が来臨し,人々を救うという預言がある。神の国とは見える形でやって来るものではなく、また地上のものでもなく、天にいる神と御使と聖徒達のものである。

メシアはダビデ王の末裔とされ,彼は地上にメシア的王国と呼ばれる王国を樹立するとされる。(このメシアがイエスであるとするのがキリスト教である。)

教育

ユダヤ教において最も特徴のある分野は教育であり、ユダヤ教徒は教育こそが身を守る手段と考え、国を守るには兵隊を生み出すよりも子供によい教育を受けさせるべきとされている。そのため一般大衆のほとんどが文盲だった紀元前からユダヤ人の共同体では授業料を無料とする公立学校が存在していた。平均的なユダヤ教徒は非常に教育熱心で、また所得水準も高い。家庭では子供に聖書の知識を教えるように推奨される。また子供でも神の知識があれば神の知識のない老人よりも優れているとされ、ユダヤでは8歳で王になったものもいる。

シェオール、ハデスなどと呼ばれる死後の世界が存在するとされる。そこで悪人は滅ぼされる。

また天というのは見える天(空)と見えない天がある。

死後の審判の時に、律法を守っていたものが救われる。

またカバラ神学では、魂は個体の記憶の集合体であり、唯一神はすべての生命に内在し、ただ唯一神は永遠の魂(命の木)である。個体が善悪を分かち、銘々の記憶は神へ帰っている。神はただ記憶を収集し、善悪を分かたない。神では、善の記憶が再創造の素材になり、悪の記憶がなくなる。

カバラでは以下のような寓話がある:毎年贖罪の日ではすべての生命は死んで、生き返り、悪もなくなる。あるいは、毎年角笛吹きの祭から贖罪の日までの間にすべての生命は死んで、記憶が神へ帰った。贖罪の日から光の祭りまでの間に神は再創造し、善の記憶がすべての生命へ帰った。死亡はただ贖罪の日と同じである。

労働

労働は神の行った行為のひとつであるため、神聖な行為と考えられている。そして、安息日と呼ばれる休日を週1回は必ず行うべきであり、安息日の間は労働はしてはならず、機械に触れてもいけない。自分自身を見つめ、自分と対話したり、家族と対話したりする。

人間は創造主の代わりに労働をする存在として作られたとされる。 労働により得た賃金や物質は一部を創造主に捧げなければならない。

性

ユダヤ教では性衝動や性行為は自然なもので、必要悪と見なすことは無い。 夫婦の性行為はそれを捻じ曲げることがむしろ罪であるとされる。また、快楽を伴わない性行為も罪であるとされる。

ただし妊娠・出産を重視する教義のために、保守的な派閥の一部には、自慰行為を悪とみなす意見が存在する。

ミシュナーに記述されたイェフーダー・ハン=ナーシーの言葉によると、女性は3歳と1日になったら結婚をすることができる[5]。ニッダーとサンヘドリンの記述によると、3歳と1日の少女は父親の許可の下、性行為によって婚約する[6][7]。ラビ・メイルは、2歳と1日の少女も性交によって婚約することができると述べている[8]。ラヴ・ヒスダは3歳以下の少女は性交で処女膜が破れたとしても再生すると述べており[9]、例えそれが改宗者や捕虜や元奴隷だったとしても、その少女が3歳と1日よりも年少の場合は処女とみなされ、結婚契約額が支払われるとケトゥボットに記されている[10]。アヴォダー・ザラー37aには、異教徒の少女は3歳と1日で性行為に適するという章句がある[11][12]。異邦人の娘であるユスティニアは、6歳で結婚し、7歳で出産したというが、一般的には女性は12歳と1日になれば妊娠に適齢であると考えられていた[13][6][14]。

第一律法と第二律法

モーセが神から受けた律法を第一律法、ユダヤ人の罪によって加えられた律法を第二律法という。第一律法は主に道徳について、第二律法は主に儀式や祭日や生け贄についてである[15]。第二律法はユダヤ人が自分達の救世主をどうやって殺すかということをヤハウェが予言したものである。第一律法は「あなたの神ヤハウェを愛しなさい」が中心となり、あらゆることに応用される。ヤハウェは人間を霊において自分の似姿に創ったので、ヤハウェを愛する人間は人間も愛さなければならない。ヤハウェとヤハウェの霊は一つであり、それに対応して人間は男女に作られた。そのためヤハウェが永遠に一つであり、他に神がいないので、男女の結婚も同様に永遠に一つでなければならない。結婚を禁じてはいけない。他の神々を拝んではならないように、結婚した者以外との性交は禁じられる。また全てがヤハウェの物であるので、盗んではいけない。人間はヤハウェの似姿であるので、人間を殺してはいけない。天地の全ての物はヤハウェが創ったものであるので、ヤハウェに捧げ物をしてはいけない。ヤハウェは食物のために植物を創ったので、動物を食べてはいけない。ヤハウェは常に聖でありその知恵は止まることなく流れ続けるので、安息日だけでなく日々聖でなければならない。悪を断たなければならないので、ヤハウェは断食を求めない。心を覆う悪を取り除かなければならないので、ヤハウェは割礼を求めない。第二律法には割礼のない人間は祭りのときにエルサレムで犠牲の肉を食べてはいけない、外で種無しパンだけ食べるようにと書いてある。ユダヤ戦争のときに祭りでエルサレム内にいたものはローマ軍の包囲に合い多くが命を落とした。これは割礼やエルサレムでの礼拝や肉食が悪いことを説明している。ヤハウェは人間の心をご存知であるので、心を尽くして精神を尽くして思いを尽くして、人間は心をヤハウェに捧げなければならない。ヤハウェは天地を自分の言葉で創ったので、人間は偽証してはいけない。アルコールや煙草は人体を傷つけるので摂取してはいけない。人間は霊において清められなければならないので、バプテスマの儀式をしてはいけない。天が神の住まいであり、人間は霊において神を礼拝しなければいけないので、人間は神殿を造ってはいけない。楽器を作って無意味な音を出してはいけない。アザゼルの山羊という話があり、山羊と羊を選び、山羊を逃がし羊を生け贄にするという話が第二律法にあるが、これは強盗バラバとイエスを予言したものである。

アザゼルの山羊という話を知ると、神の器という意味がよくわかると思います〜

つまり神の器を持つものは神の力を授けた200人天使の子孫の中から輩出されるということです〜

アザゼル (Azazel) は、『旧約聖書』レビ記第16章の贖罪の日の儀式についての記述のなかで言及される名詞である。また、黙示文学やラビ文献にもアザゼルという名の堕天使が登場する。

レビ記のアザゼル

旧約聖書「レビ記」16章には贖罪日(ヨム・キプル)の儀式の方法が示されているが、そのなかにアザゼルの名がみえる。この箇所では、神はモーセに祭司アロンが至聖所に入る儀式について伝えている。

7番目の月の10日を贖罪の日として祝う時、イスラエルの人々から贖罪のささげものとして2匹の雄山羊を受け取り、これを引いてきてくじを引き、一匹を主のものにし、もう一匹をアザゼルのものにする。ここでアザゼルのものとされた山羊を屠らずに生かしおき、これにて贖いの儀式を行う。こうして民の罪を負わされた山羊は、荒れ野のアザゼルのもとへ放逐される。以上が贖罪日の儀式である。

ヘブライ語のアザゼル (עֲזָאזֵל) は「強い、ごつごつした」を意味するアズ (עז) と「強大」を意味するエル (אל) の合成語で、タルムード釈義では荒野の峻嶮な岩山か断崖を指すとされる[1]。このアザゼルの名は何らかの超自然的存在[1]や魔神[2]、あるいは荒野の悪霊[3]を指すとも解釈される。もとはセム人の羊の群の神であったのが悪霊とされたものという説もある[4]。

なお、70人訳聖書では該当部位に「アザゼル」という単語を使わず、8節の「(主に捧げない方の山羊は)アザゼルのために」、10節の「(山羊を)荒れ野のアザゼルの元へ送り出す」という部分がそれぞれ「送り出されるもののため」、「解き放つため」というように、山羊に対して行う行為内容として翻訳されている。これはギリシャ語に翻訳した70人訳聖書の訳者が、「アザゼル」が何だったのかわからなかったためと考えられている[5]。

英語の scapegoat (初出16世紀)は scape (escape, 逃げる)と goat (山羊)の合成語で[6]、「贖罪の山羊」、あるいは身代わりや犠牲を意味する言葉として用いられる[7]。[要出典]これは山羊が罪を負わされて荒野に放逐されたという「レビ記」の故事に由来する[8]。日本でも、身代わりに他人の罪を負わされる者[9]、不安や憎悪のはけ口として迫害の標的にされる者[10]をカタカナ語で「スケープゴート」という。

堕天使としてのアザゼル

アザゼルまたはアザエル (Azael, Azzael) は『第一エノク書』などの黙示文学やラビ文学において堕天使として登場する。この天使はアシエル (Asiel, Assiel)、アゼル (Azel) とも表記される[4]。『アブラハムの黙示録(英語版)』では7つの蛇頭、14の顔に6対の翼をもつとされる[4]。

エノク書

旧約偽典のひとつであるエチオピア語の『第一エノク書』によれば、

- アザゼルは人間の女性と交わる誓いを立ててヘルモン山に集まった200人の天使たちの一人で、その統率者の一人であった(第6章)。

- 200人の天使たちは女性と関係をもち、女たちに医療、呪いなどを教え、女性たちは巨人を産んだ(第7章)。

- アザゼルは人間たちに剣や盾など武具の作り方、金属の加工や眉毛の手入れ、染料についての知識を授けた(第8章)。

- 神の目から見れば、アザゼルのしたことは「地上で不法を教え、天上におこなわれる永遠の秘密を明かした」ことであった(第9章)。

- 神はラファエルにアザゼルを縛って荒野の穴に放り込んで石を置くよう命じた(第10章)。

- エノクは縛られて審判を待つアザゼルを見て声をかける(第13章)。

- 天使の言葉のなかでアザゼルが堕天使の頭目として言及される。第69章では堕天使たちのリストの10番目にその名が挙げられている(第54・55章)。

『エノク書』に記される伝説では、堕天使としてのアザゼルはもともとは神に命ぜられて地上の人間を監視する「見張りの者たち」(エグレーゴロイ)の一人であった。アザゼルら見張りの天使の首長たちは、人間を監視する役割であるはずが、人間の娘の美しさに魅惑され、妻に娶るという禁を犯す[註 1]。アザゼルらとともに200人ほどの見張りの天使たちが地上に降り、人間の女性と夫婦となった。『第二エノク書』では、この堕天使の一団はスラブ語でグリゴリ(Grigori=見張り)と呼ばれる。こうした物語は、“「神の子ら」(ベネ・ハ=エロヒム)が人間の娘と交わった”とする創世記の記述を後世の黙示文学の作者たちが発展させたものと考えられている[11]。

ヘルモン山がレバノンとシリアの国境にあるので、神の血脈を辿るとアラブ人の祖先が神の子の先祖ってなりますね。

もはやどの人種とも言えない話になりますね〜

ちなみに2000万年前には今の地球の形のようになってるのでパンゲア大陸みたいに全てが全て地続きってわけではないのである程度神の器とされる人種が限定されます〜

天使が人に知恵を授けたとされる話を人類の進化の歴史に照らし合わせると、50万年前に北京原人が火を使っている痕跡が確認されている、60万年まえくらいから地球は氷河期だった、ここら辺の話を旧約聖書に照らし合わせると、60万年前の氷河期が大洪水の話の起源だと仮定できますね〜60万年前の話が語り継がれて旧約聖書としてユダヤ教の元に結実したと考えるのが自然かと思います〜

そう考えると、氷河期時代を生き抜いた、火を使い始めた中央アジア付近の原人が神の器の原種ということですね〜

そんなのもう現在になってしまうとどの人種がどうとか言えない感じになってきましたね〜(頭爆発しそうです〜)

まとまらなくなったのでそのうち続きは書き書きします〜(中断です〜)